Accueil > Politique > L’échec de la paix en Israël

Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2023-131

L’échec de la paix en Israël

L’échec de la paix en Israël

Par Tom Thomas Fazi, traduction par Jocelyne Le Boulicaut

samedi 9 décembre 2023, par

AID soutient financièrement le très intéressant site "Les-crises.fr" depuis plusieurs années. Nous avons fait un pas de plus en participant aux traductions des textes anglais quand le site fait appel à la solidarité de ses adhérents. Nous avons donc mandaté une de nos adhérentes, Jocelyne LE BOULICAUT, enseignante universitaire d’anglais retraitée, pour y participer en notre nom et nous indemnisons son temps passé avec notre monnaie interne

L’échec de la paix en Israël

Le 24 octobre 2023 par Thomas Fazi

Thomas Fazi est chroniqueur et traducteur pour UnHerd. Son dernier livre est The Covid Consensus, coécrit avec Toby Green.

Faisons la paix ? Yitzahk Rabin, Bill Clinton et Yasser Arafat, après la signature des accords d’Oslo. (J. DAVID AKE/AFP/Getty)

Faisons la paix ? Yitzahk Rabin, Bill Clinton et Yasser Arafat, après la signature des accords d’Oslo. (J. DAVID AKE/AFP/Getty)

Le chemin du compromis n’a jamais semblé possible. Cette année marque le 30e anniversaire de la signature des accords d’Oslo, un moment historique dans la recherche de la paix entre Israël et les Palestiniens.

Pourtant, la paix dans la région n’a jamais été aussi inaccessible, comme le montrent de façon dramatique les événements de Gaza. Pourquoi toutes les tentatives visant à mettre fin à l’une des guerres les plus sanglantes et les plus longues du monde ont-elles donc échoué ?

Pour répondre à cette question, il faut remonter à 1967 et à la guerre des six jours entre Israël et ses voisins arabes, alors que le statu quo israélo-palestinien actuel voyait le jour.

Israël s’est emparé des territoires qu’il n’avait pas réussi à occuper en 1948 - la Cisjordanie sous contrôle jordanien (y compris Jérusalem-Est) et la bande de Gaza sous contrôle égyptien - plaçant ainsi toute la Palestine historique sous son contrôle.

À l’époque, un million de Palestiniens vivaient en Cisjordanie et 450 000 dans la bande de Gaza. Haaretz a décrit cette victoire comme « un événement aussi monumental que celui de la création de l’État d’Israël en 1948 ».

En effet, les élites militaire et politique israéliennes attendaient le bon moment pour occuper la Cisjordanie et la bande de Gaza depuis qu’elles s’étaient emparées de la majeure partie de la Palestine sous mandat deux décennies auparavant, ce qui avait entraîné l’expulsion de la moitié de la population autochtone du pays.

Les décisions prises au lendemain de cette brève guerre allaient définir les relations israélo-palestiniennes et façonner le Moyen-Orient pour le demi-siècle suivant, jusqu’à aujourd’hui. Il n’est pas étonnant que certains l’aient appelée « la guerre qui n’a jamais cessé ».

La première question à laquelle a dû répondre Israël était de savoir ce qu’ils allaient faire des territoires nouvellement occupés - et de leurs habitants. De l’avis général, Israël devrait conserver la Cisjordanie et la bande de Gaza ; toutefois, une annexion formelle signifierait l’intégration des Palestiniens en tant que citoyens égaux, ce qui menacerait la majorité juive.

Dans le même temps, une expulsion massive du type de celle de 1948 n’était pas considérée comme une option réaliste, pour des raisons tant nationales qu’internationales.

Une stratégie différente a donc été élaborée : Israël n’annexerait pas formellement les territoires (à l’exception de Jérusalem-Est et de certaines parties de la Cisjordanie), mais les placerait - ainsi que les Palestiniens qui y vivaient - sous occupation militaire.

Le ministre de la défense Moshe Dayan et Yitzhak Rabin entrant dans la Vieille Ville de Jérusalem le 7 juin 1967 (Ilan Brune Service de presse du gouvernement)

Le ministre de la défense Moshe Dayan et Yitzhak Rabin entrant dans la Vieille Ville de Jérusalem le 7 juin 1967 (Ilan Brune Service de presse du gouvernement)

Cela répondait aux deux conditions idéologiques fondamentales du sionisme : contrôler la plus grande partie possible de la Palestine historique, tout en maintenant une majorité juive au sein d’Israël.

Il n’y avait qu’un seul problème : même si Israël garantissait une vie normale aux Palestiniens dans ces territoires, ses objectifs politiques ne pouvaient se traduire que par un système de contrôle et de domination. L’historien israélien Ilan Pappé qualifie de « plus grande méga prison jamais créée » la situation qui en a résulté.

Ce n’est que dans le contexte de cette décision de 1967 que nous pouvons comprendre pourquoi ce régime est resté, du moins officieusement, en place jusqu’à ce jour, et pourquoi il s’est avéré hermétique aux innombrables cycles de négociations diplomatiques.

Non seulement la décision a été prise d’exclure effectivement la Cisjordanie et la bande de Gaza de tout futur pourparlers de paix, mais une politique de colonisation de la Cisjordanie a également été lancée, qui devait rendre pratiquement impossible toute perspective de transformation de la Cisjordanie en un État palestinien indépendant.

La question de l’autonomie palestinienne a été soulevée pour la toute première fois lors des négociations du traité de paix entre l’Égypte et Israël en 1979. Israël a accepté de restituer à l’Égypte la péninsule du Sinaï, qu’il avait occupée en 1967, mais aussi d’accorder un certain degré d’« autonomie » administrative aux Palestiniens vivant dans les territoires occupés, sur lesquels Israël continuerait néanmoins d’exercer un contrôle important.

Cette dernière partie de l’accord n’a toutefois jamais été mise en œuvre. D’un côté, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigée par Yasser Arafat, rejetait l’accord conclu entre les Israéliens et les Égyptiens et intensifiait sa lutte armée contre l’occupation.

D’un autre côté, même si certains pans de la société israélienne étaient favorables à un retrait, il existait un consensus dans les milieux politiques et militaires israéliens sur la nécessité de maintenir les territoires sous l’autorité israélienne.

Et de fait, tout au long des années soixante-dix et quatre-vingt, sous les gouvernements travaillistes et du Likoud, la stratégie est restée la même : intensifier la colonisation de la Cisjordanie et écraser l’OLP.

La plus grande prison sur terre

La plus grande prison sur terre

Pendant longtemps, la « paix » - ou, mieux, une forme de compromis - n’a jamais vraiment été une option pour l’une ou l’autre des parties. L’OLP était résolue à « libérer le sol palestinien tout entier », tandis qu’Israël ne voyait pas la nécessité de modifier la façon dont il gérait les territoires.

La situation a changé en 1987, lorsque de violentes émeutes ont éclaté un peu partout dans les territoires occupés et en Israël pour dénoncer l’occupation. C’est ce que l’on a appelé la première Intifada.

Le soulèvement a coïncidé avec l’apparition d’une nouvelle force politique sur la scène : Le Hamas, émanation des Frères musulmans, qui s’opposait à la nouvelle politique de l’OLP, adoptée à la fin des années 80, et qui consistait à accepter l’existence de l’État d’Israël et à rechercher une solution à deux États.

Le Hamas s’est avéré être une arme à double tranchant pour Israël : d’une part, il représentait une menace militaire sérieuse, mais d’autre part, il permettait à Israël de présenter la lutte palestinienne comme faisant partie d’un djihad islamique anti-occidental mondial. Cela explique en partie pourquoi Israël a en fait joué un rôle important dans le soutien à l’organisation.

Le général de brigade Yitzhak Segev, gouverneur militaire israélien à Gaza au début des années 80, a déclaré au chef du bureau du New York Times à Jérusalem qu’il donnait de l’argent aux Frères musulmans, précurseurs du Hamas, sur instruction des autorités israéliennes.

Ce financement avait pour but de réduire le poids des mouvements communistes et nationalistes de Gaza, et surtout d’Arafat (qui qualifiait lui-même le Hamas de « créature d’Israël » ), considérés par Israël comme plus menaçants que les fondamentalistes.

« Le Hamas, à mon grand regret, est une création d’Israël », a déclaré en 2009, au Wall Street Journal, Avner Cohen, un ancien responsable israélien des affaires religieuses qui a travaillé à Gaza pendant plus de vingt ans.

La première Intifada s’est poursuivie jusqu’en 1993. Pendant toute cette période, la réponse israélienne a été impitoyable, transformant le modèle de prison en plein air en une prison de sécurité maximale encore plus dure.

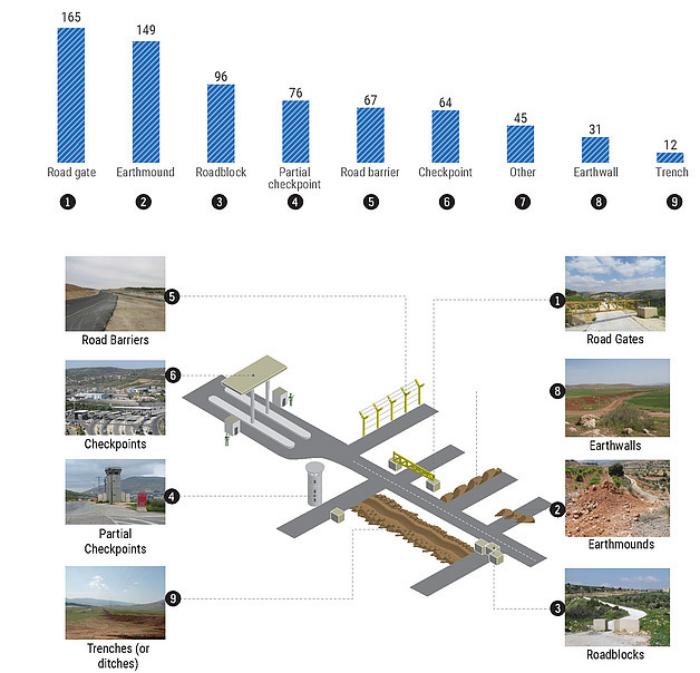

C’est à cette époque que le tristement célèbre système des odieux postes de contrôle a été mis en place.

Immeuble résidentiel à Ashdod, dans le sud d’Israël touché par des roquettes tirées depuis la bande de Gaza (Balilty New York Times 2021)

Immeuble résidentiel à Ashdod, dans le sud d’Israël touché par des roquettes tirées depuis la bande de Gaza (Balilty New York Times 2021)

Lorsqu’un nouveau cycle de négociations, baptisé "accords d’Oslo", a débuté au début des années 90, sous l’égide de l’administration américaine, la situation sur le terrain en Cisjordanie éloignait plus que jamais toute perspective de paix durable par la création d’un État palestinien géographiquement cohérent.

Néanmoins, à la suite de pourparlers secrets entre Israël et l’OLP, en présence du président américain Bill Clinton, les deux parties ont dévoilé sur la pelouse de la Maison Blanche, en septembre 1993, un « accord de paix historique ».

Arafat, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le ministre des Affaires étrangères Shimon Peres se verront ultérieurement attribuer le prix Nobel de la paix pour cet accord.

En vertu de cet accord, Israël devait retirer son armée du territoire palestinien et les Palestiniens obtenir l’autonomie de certaines parties de la Cisjordanie (à l’exclusion des colonies illégales) et de la bande de Gaza - ce n’était pas un État à proprement parler, mais plutôt une « entité », selon les termes de Rabin.

Dans le même temps, Israël conservait le contrôle exclusif des frontières, de l’espace aérien et des eaux territoriales de Gaza. Les questions plus particulières - les colonies israéliennes, le statut de Jérusalem, le contrôle d’Israël sur la sécurité et le droit de retour des Palestiniens - devaient être réglées lors de discussions ultérieures.

Une période transitoire de cinq ans était prévue pour la mise en œuvre de l’accord, mais, là encore, peu de progrès ont été réalisés. L’assassinat de Rabin, en 1995, s’est révélé être un facteur déterminant dans le blocage du processus de paix.

Le 4 novembre, à Tel Aviv, Rabin a pris la tête d’une manifestation massive en faveur de l’accord de paix. Ses derniers mots ont été : « Faisons la paix ». Alors qu’il quittait les lieux, un ultranationaliste israélien lui a tiré dessus à deux reprises.

Depuis le début des négociations, Rabin était devenu la cible des extrémistes israéliens. Certains rabbins de droite avaient même proclamé un din rodef contre Rabin - ce qui n’est ni plus ni moins qu’un permis de tuer selon la loi juive traditionnelle.

Les rassemblements organisés par le Likoud, désormais dirigé par Benjamin Netanyahou, ainsi que par d’autres groupes de droite, mettaient en scène Rabin en uniforme SS nazi ou dans la ligne de mire d’une arme à feu.

Les manifestants scandaient « Rabin assassin » et « Rabin traître ». Netanyahou lui-même était souvent présent à ces rassemblements. En juillet 1995, seulement quelques mois avant l’assassinat de Rabin, il a dirigé un simulacre de cortège funèbre mettant en scène un cercueil et une corde de pendu lors d’un rassemblement au cours duquel les manifestants scandaient « Mort à Rabin ».

Un immeuble de la ville de Gaza s’est effondré, tuant plus de 40 personnes, après une frappe aérienne qui, selon Israël visait les tunnels militaires situés en dessous (Crédit Dan Hosam Salem, New York Times 2021)

Un immeuble de la ville de Gaza s’est effondré, tuant plus de 40 personnes, après une frappe aérienne qui, selon Israël visait les tunnels militaires situés en dessous (Crédit Dan Hosam Salem, New York Times 2021)

Au fil des ans, Netanyahou a souvent été accusé d’avoir incité à l’assassinat de Rabin ou, à tout le moins, d’avoir contribué au climat politique incandescent qui y a conduit.

« L’assassinat de Rabin a été un assassinat politique avec la coopération de Benjamin Netanyahou », a déclaré l’année dernière Merav Michaeli, cheffe du parti travailliste.

Après la mort de Rabin, de nouvelles élections ont été programmées. Elles semblaient n’être qu’une simple formalité : Shimon Peres, qui avait pris la place de Rabin, devançait largement Netanyahou dans les sondages.

Puis, dans les semaines précédant les élections, le Hamas, également déterminé à faire échouer les pourparlers de paix, a commis une série d’attentats terroristes qui ont fait basculer l’opinion publique en faveur de Netanyahou et de son Likoud ultranationaliste.

Six mois après l’assassinat, il a remporté les élections. En raison de l’opposition du nouveau Premier ministre aux accords, le processus s’est arrêté. Entre-temps, pour les Palestiniens, la réalité sur le terrain a empiré à bien des égards.

La Cisjordanie a été divisée en zones A, B et C, Israël contrôlant tout mouvement entre ces zones et à l’intérieur de celles-ci, officialisant ainsi la « bantoustanisation » de la Cisjordanie ; pendant ce temps, Netanyahou poursuivait les constructions dans les colonies israéliennes existantes et proposait des plans pour la construction d’un nouveau quartier.

Le processus de paix n’a repris que lorsque le parti travailliste, dirigé par Ehud Barak, est revenu au pouvoir en 1999. Barak était déterminé à conclure un accord final et il bénéficiait du soutien total de l’administration Clinton. C’est ce qui a amené le sommet de Camp David en 2000.

Israël a alors fait sa dernière offre, qui pour la première fois prévoyait explicitement une solution à deux États : elle proposait un petit État palestinien, dont la capitale serait située dans un village près de Jérusalem, Abu Dis, et qui comprendrait Gaza et des parties de la Cisjordanie, sans démantèlement significatif des colonies.Plusieurs volets du futur État palestinien - la sécurité et la gestion de certaines ressources - resteraient sous contrôle israélien.

Par ailleurs, cette proposition s’accompagnait d’un rejet catégorique du droit au retour des Palestiniens, celui-là même qui est un des grands principes palestiniens qui veut que tous les réfugiés palestiniens, y compris leurs descendants, devraient avoir le droit de retourner sur les terres dont ils ont été expulsés.

Organisation des postes de contrôle (Bureau de l’ONU pour la coordination des Affaires Humanitaires)

Organisation des postes de contrôle (Bureau de l’ONU pour la coordination des Affaires Humanitaires)

Le sommet s’est cependant terminé sans qu’aucun accord ne soit conclu et, quelques mois plus tard, un nouveau soulèvement palestinien de grande ampleur, la seconde Intifada, a éclaté. La question de savoir qui devait être tenu pour responsable de l’échec du sommet fait toujours l’objet d’un vif débat.

Les Israéliens et les Américains ont toujours reproché à Arafat son refus de tout compromis quant au territoire et, plus important encore, son refus de renoncer au droit au retour.

D’autres, cependant, dont Shlomo Ben-Ami, alors ministre israélien des relations extérieures qui a participé aux pourparlers, ont contesté ce point de vue, affirmant que les Israéliens et les Américains étaient au moins aussi responsables de l’échec du sommet que les Palestiniens.

Selon Robert Malley (voir le texte en français), membre de l’administration Clinton, les termes de l’accord non négociable, donnant-donnant, proposé par Israël lors du sommet de Camp David étaient impossibles à respecter pour Arafat : Les Palestiniens s’y seraient opposés, quelle que soit la façon dont leur chef les leur aurait présenté.

La « meilleure offre » d’Israël, n’était après tout qu’un État ne comprenant que des portions des 20 % restants du territoire palestinien occupé en 1967, État dont la politique économique et étrangère serait restée en grande partie sous le contrôle d’Israël.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi de nombreux Palestiniens ont jugé un tel accord inacceptable. En outre, les Palestiniens avaient perdu toute confiance dans le processus de paix en général : la vie dans les territoires s’était dégradée depuis le début des accords d’Oslo.

C’est pourquoi, comme l’expliquent Hussein Agha et Robert Malley, du département d’État américain, pour reprendre leur rapport sur le sommet, Arafat s’est présenté à la table des négociations en exigeant la fin de tous les actes de brutalité quotidiens commis à l’encontre de la vie ordinaire des Palestiniens, afin de rétablir la confiance dans le processus de paix.

Mais les Israéliens ont refusé de céder. Il serait toutefois trop simpliste de rejeter toute la responsabilité sur le gouvernement israélien. À ce stade, une majorité d’Israéliens pensait en fait que le gouvernement avait déjà fait trop de compromis.

L’enterrement d’Yitzhak Rabin (Israel Valley)

L’enterrement d’Yitzhak Rabin (Israel Valley)

Ce qui n’était pas suffisant pour la plupart des Palestiniens était donc trop pour la plupart des Israéliens. Il n’est pas étonnant que les deux parties n’aient pas réussi à trouver un terrain d’entente.

La colère et la frustration croissantes des Palestiniens ont finalement conduit au deuxième soulèvement palestinien, à l’automne 2000, ce qui a relancé le cycle de la violence et des représailles.

Les Israéliens ont accusé Arafat d’avoir déclenché la violence, mais plusieurs observateurs s’accordent à dire que la provocation que représentait la visite d’Ariel Sharon sur le Mont du Temple, haut lieu saint musulman, est probablement à l’origine de la seconde Intifada.

Sharon, un ultranationaliste, a remporté les élections l’année suivante et utilisé les troubles, au cours desquels 1 000 Israéliens et plus de 3 000 Palestiniens ont été tués, comme excuse pour bloquer toute nouvelle négociation - et pour justifier une répression brutale en Cisjordanie en 2002.

Cette mesure a permis d’étouffer la révolte, mais elle a également semé les graines de la violence future. À partir de ce moment là, l’objectif de paix s’est de plus en plus éloigné.

Une petite porte de sortie s’est ouverte en 2004, lorsque le chef du Hamas, Ahmed Yassine, a proposé à Israël une hudna - une trêve ou armistice - de dix ans en échange d’une solution à deux États.

Nous ne saurons jamais si le Hamas était sérieux dans son offre - il avait déjà rompu des tentatives de cessez-le-feu non officielles - ou s’il s’agissait d’une simple manœuvre tactique permettant au groupe de gagner du temps en vue de futures attaques ; Israël a assassiné Yassine deux mois plus tard lors d’une frappe aérienne ciblée.

Les relations entre Israël et Gaza, en particulier, se sont détériorées depuis lors, notamment depuis l’élection du Hamas en 2005 et 2006. Le plan de désengagement d’Israël, en 2005, par lequel il démantelait unilatéralement ses colonies à l’intérieur de la bande de Gaza, n’a fait qu’empirer les choses.

En effet, à partir de ce moment, Gaza est pratiquement devenue, aux yeux d’Israël, un territoire ennemi, ce qui a conduit à une militarisation spectaculaire de la politique israélienne à l’égard de la bande de Gaza.

Cela s’est traduit par un siège et un blocus de la bande de Gaza, ce qui a entraîné de violentes représailles de la part des groupes armés palestiniens, notamment des tirs de roquettes en direction d’Israël. Au fil des ans, Israël a répondu par plusieurs campagnes de bombardement, qui ont entraîné la mort de plus de 6 000 habitants de Gaza entre 2008 et 2021.

Un manifestant palestinien masqué se met à couvert lors d’affrontements avec les forces israéliennes suite à un rassemblement, organisé par des partisans des mouvements Fatah et Hamas, dans la ville d’Hébron en Cisjordanie occupée le 13 octobre 2023 (Hazem Bader/AFP)

Un manifestant palestinien masqué se met à couvert lors d’affrontements avec les forces israéliennes suite à un rassemblement, organisé par des partisans des mouvements Fatah et Hamas, dans la ville d’Hébron en Cisjordanie occupée le 13 octobre 2023 (Hazem Bader/AFP)

Voici donc le contexte dans lequel s’inscrit l’attaque brutale du Hamas du 7 octobre, qui a tué environ 1 300 Israéliens et déclenché la réponse militaire d’Israël, entraînant la mort de plus de 5 000 habitants de Gaza et créant une catastrophe humanitaire.

Le conflit a relancé les appels en faveur d’une solution à deux États. Mais cela nécessiterait un engagement sérieux de la part de la communauté internationale, qui est elle aussi plus fracturée que jamais. La triste réalité est que la paix - sans parler d’un climat politique favorable - n’a jamais été aussi inaccessible.

Version imprimable :

AID Association Initiatives Dionysiennes

AID Association Initiatives Dionysiennes