Accueil > Politique > Opération Condor : des assassins en liberté

Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-84

Opération Condor : des assassins en liberté

Opération Condor : des assassins en liberté

Par Vito Ruggiero, traduit par Jocelyne le Boulicaut

vendredi 13 août 2021, par

AID soutient financièrement le très intéressant site "Les-crises.fr" depuis plusieurs années. Nous avons fait un pas de plus en participant aux traductions des textes anglais quand le site fait appel à la solidarité de ses adhérents. Nous avons donc mandaté une de nos adhérentes, Jocelyne LE BOULICAUT, enseignante universitaire d’anglais retraitée, pour y participer en notre nom et nous indemnisons son temps passé avec notre monnaie interne

Opération Condor : des assassins en liberté

Le 25 juillet 2021 par Vito Ruggiero

Vito Ruggiero est docteur en histoire de l’Amérique latine de l’université Roma Tre.

Des milliers d’Uruguayens participent à la « Marche du silence » en mémoire des personnes "disparues" ou tuées pendant la période Condor et sous la dictature militaire du pays, le 20 mai 2006. (Miguel Rojo/AFP via Getty Images)

Des milliers d’Uruguayens participent à la « Marche du silence » en mémoire des personnes "disparues" ou tuées pendant la période Condor et sous la dictature militaire du pays, le 20 mai 2006. (Miguel Rojo/AFP via Getty Images)

Les assassins de l’Opération Condor d’extrême droite devraient être en prison

Ce mois-ci, les tribunaux italiens ont emprisonné quatorze hommes pour leur rôle dans l’Opération Condor, la campagne de terreur latino-américaine soutenue par les États-Unis [dans les années 1970, NdT]. Mais de nombreux autres tortionnaires vivent une retraite paisible — refusant que justice soit rendue aux gauchistes qu’ils ont brutalisés et assassinés.

Pour les Italiens qui se souviennent de la répression meurtrière menée par les juntes militaires d’Amérique latine, le 9 juillet 2021 est une date qui restera longtemps dans leur mémoire. Cette date marque la fin d’une procédure entamée deux décennies plus tôt, lorsque le magistrat Giancarlo Capaldo a lancé une enquête concernant les dizaines de citoyens italiens portés « disparus » (qu’on a fait disparaître) à la fin des années 1970 et au début des années 1980 dans le cadre de la tristement célèbre Opération Condor.

Il a fallu quinze ans pour mener à bien les travaux préliminaires du procès, qui a finalement vu vingt et un anciens militaires, ministres et même hommes d’État dans le box des accusés. L’un de ceux-ci, qui réside dans la province de Salerne, dans le sud de l’Italie, est Jorge Néstor Troccoli, ancien officier des services secrets de la marine uruguayenne. Quelques années plus tôt, il avait utilisé sa nationalité italienne pour fuir l’Uruguay afin d’échapper aux poursuites engagées dans ce pays pour ces mêmes faits.

Six ans après le début de la procédure en Italie, le procès s’est achevé ce mois-ci devant la Cour de cassation. Quatorze des accusés, dont Troccoli, ont été condamnés à la prison à vie. Des décennies après que les crimes ont été commis, certains des vingt-et-un accusés sont morts avant d’avoir pu être traduits en justice. Mais en Amérique latine et ailleurs, nombre de ces criminels restent impunis.

Condor

Condor (Illustration Sr Garcia/The Guardian)

Condor (Illustration Sr Garcia/The Guardian)

Pour comprendre l’essence de l’Opération Condor – également connue sous le nom de « plan Condor » ou (surtout dans les cercles universitaires) de « système Condor » – il nous faut remonter le temps jusqu’aux turbulentes années 1970 en Amérique latine. La brûlante victoire de la révolution cubaine, ajoutée à l’indépendance de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, avait attisé les luttes sociales et politiques sur tout le continent. Cela avait à son tour nourri les espoirs des partis et mouvements de gauche quant à une libération sérieuse vis à vis du modèle imposé par les États-Unis – une segunda independencia, comme le dit le titre d’une célèbre chanson d’Inti-Illimani.

Mais cet espoir n’a pas duré longtemps. Par le biais de coups d’État militaires, des militaires ont pris le pouvoir et renversé des gouvernements démocratiquement élus du Nord au Sud du continent. Cela s’est fait de concert avec les élites économiques, qui ont historiquement conservé une ferme emprise sur le pouvoir politique en Amérique latine, ainsi qu’avec les États-Unis, qui craignaient que les mouvements et réformes progressistes portés par des gouvernements de gauche ne puissent mettre en danger les investissements américains dans la région et ne permettent aux pays historiquement alignés sur Washington de glisser dans l’orbite soviétique.

Cela a conduit – à commencer par le Brésil en 1964 – à une série de coups d’État qui ont placé la majeure partie du continent sous régime militaire. En 1971, ça a été au tour de la Bolivie, suivie du Chili et de l’Uruguay en 1973, puis de l’Argentine en 1976. Une fois au pouvoir, ces régimes ont lancé de féroces campagnes de répression contre toute forme de dissidence.

Rafles d’opposants, arrestations arbitraires, tortures, détention dans des camps de concentration et « disparitions » ont été les mesures sanglantes constamment utilisées tout au long des années de dictature. Les cibles : les gauchistes, les musiciens, les syndicalistes, les étudiants impliqués dans des mouvements sociaux, les militants catholiques ou même les personnes simplement suspectées de tendances marxistes.

Mais cela ne suffisait pas. Comme nous venons de le voir, il a fallu plus de dix ans pour que la série de coups d’État prenne fin. Les personnes potentiellement en danger dans un pays tombé sous le joug militaire pouvaient donc espérer se réfugier dans un État limitrophe, dans lequel il n’y avait pas encore de dictature, afin d’éviter d’être arrêtées.

Les polices secrètes des régimes militaires étaient évidemment parfaitement au courant de cette réalité. Pour contourner ce problème, à l’automne 1975, le colonel Manuel Contreras, chef de la police secrète chilienne (Dirección de Inteligencia Nacional, ou DINA), a invité ses homologues des autres régimes militaires latino-américains à Santiago pour la première réunion inter-américaine sur le renseignement national – un sommet secret qui visait à renforcer les systèmes de sécurité des pays concernés.

L’interrogation concernant l’implication directe des États-Unis dans la capture et la disparition de dissidents n’enlève rien à la responsabilité considérable de Washington tant dans la création du système Condor que dans sa mise en œuvre.

À l’issue de la réunion, qui s’est tenue dans la capitale d’Augusto Pinochet en novembre 1975, les délégués du Chili, de la Bolivie, de l’Argentine, de l’Uruguay et du Paraguay ont approuvé un nouveau système transnational de répression, baptisé Condor en l’honneur de l’oiseau symbolisant le pays hôte.

Il s’agissait de mettre en pratique un échange multinational de renseignements concernant les « éléments subversifs » au travers de la création d’un bureau de coordination et d’une base de données internationale sur le modèle d’Interpol. Le Brésil rejoint le mouvement en 1976, suivi de l’Équateur et du Pérou deux ans plus tard.

La collecte et l’échange d’informations ne constituaient que la première partie de l’accord. La seconde était de nature opérationnelle et prévoyait des opérations transfrontalières organisées conjointement par les services de sécurité des États Condor. Cela permettait à des escouades d’agents provenant soit d’un, soit de plusieurs pays de franchir les frontières nationales sans entraves bureaucratiques.

Ces opérations transfrontalières permettaient à ces agents de soumettre à un interrogatoire un de leurs compatriotes déjà arrêté dans un autre pays Condor, voire même de capturer le dissident présumé sur la base d’informations provenant des services de renseignement locaux. Les interrogatoires, reposant sur la torture systématique, se terminaient généralement par l’élimination ou la « disparition » du prisonnier.

La dernière partie de cet accord concernait la formation d’escadrons spéciaux chargés d’identifier et d’éliminer les ennemis qui s’étaient réfugiés en dehors des limites territoriales du système Condor et qui pouvaient potentiellement porter atteinte à la stabilité de ces régimes, même depuis un pays bien au delà des frontières de l’Amérique Latine.

La complicité de Washington

À ce stade de l’histoire, il est utile de clarifier deux points.

Premièrement : l’Opération Condor ne se confond tout simplement pas avec les dictatures latino-américaines des années 1970 et 1980, même si ces deux phénomènes étaient étroitement liés. Une victime de la répression exercée par les dictatures n’était pas nécessairement une victime du système Condor – bien que ces victimes méritent également la vérité et la justice.

Photos de quelques unes des milliers de personnes tuées au Chili au cours de l’opération Condor, un programme top secret entre les dictatures d’Amérique du Sud. Photo : Victor Rojas/AFP/Getty Images

Photos de quelques unes des milliers de personnes tuées au Chili au cours de l’opération Condor, un programme top secret entre les dictatures d’Amérique du Sud. Photo : Victor Rojas/AFP/Getty Images

De plus, du point de vue des historiens, les documents disponibles ne prouvent pas que cette répression transnationale ait été directement orchestrée depuis Washington. On oublie souvent que Condor s’est déroulé au cours de deux administrations américaines – d’abord celle de Nixon-Ford, puis celle de Carter – qui avaient des approches divergentes concernant les régimes militaires d’Amérique latine.

L’administration Nixon-Ford a encouragé et financé bon nombre des dictatures qui ont vu le jour durant cette période, au nom de la realpolitik à la Kissinger. L’administration Carter a adopté une approche bien différente en matière de droits humains – et même si cette approche n’était ni incisive ni efficace, elle était néanmoins suffisante pour être accusée de communisme de la part des régimes militaires.

Mais l’interrogation concernant l’implication directe des États-Unis dans la capture et la disparition de dissidents n’enlève rien à la responsabilité considérable de Washington tant dans la création du système Condor que dans sa mise en œuvre.

Washington était parfaitement au courant de ce qui se passait mais a gardé le silence – comme le démontrent de nombreux documents déclassifiés par les administrations américaines à partir de 1999.

Ensuite, il y a la contribution des États-Unis pour établir et soutenir des régimes militaires qui, à partir du milieu des années 1950, ont rendu l’Amérique latine politiquement homogène – une condition essentielle à l’émergence du système Condor. À cela s’ajoute la formation aux techniques de contre-insurrection et de torture dispensée par l’École des Amériques – à laquelle ont assisté nombre des responsables qui, quelques années plus tard, ont créé le système Condor.

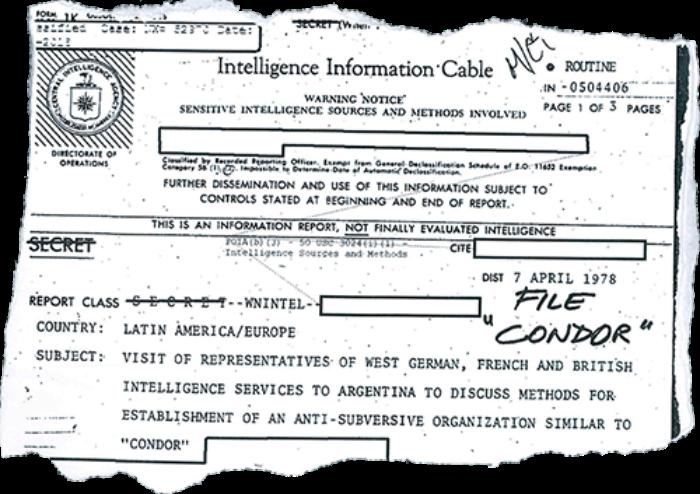

"Des représentants des services de renseignement ouest-allemands, français et britanniques se sont rendus dans les locaux du secrétariat de l’organisation Condor à Buenos Aires au cours du mois de septembre 1977 afin de discuter des méthodes à suivre pour créer une organisation anti-subversion similaire à Condor", indique le document. Photograph : Handout

"Des représentants des services de renseignement ouest-allemands, français et britanniques se sont rendus dans les locaux du secrétariat de l’organisation Condor à Buenos Aires au cours du mois de septembre 1977 afin de discuter des méthodes à suivre pour créer une organisation anti-subversion similaire à Condor", indique le document. Photograph : Handout

On peut espérer que la condamnation de Jorge Néstor Troccoli sera le point de départ de nouveaux procès contre d’autres tortionnaires qui vivent aujourd’hui en toute tranquillité dans notre pays, loin du lieu de leurs crimes.

Finalement, le système Condor utilisait les infrastructures de communication américaines situées à proximité du canal de Panama pour coordonner les actions des régimes militaires. Washington s’est donc clairement rendu coupable tout à la fois de complicité et de soutien à Condor, tout particulièrement entre 1975 et 1977.

Mais il y a aussi une différence entre ce type de soutien extérieur à des activités que les États d’Amérique Latine ont prises de leur propre initiative et des interventions de politique étrangère comme le coup d’État de 1954 au Guatemala ou l’invasion de la baie des Cochons. La coopération officielle entre toutes les dictatures du Cône Sud [Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay,NdT], dans le cadre spécifique du système Condor, semble avoir duré environ deux ans, se terminant fin 1977 ou début 1978.

La rupture du pacte a été due à deux facteurs. Le premier est l’assassinat, à Washington, le 21 septembre 1976, d’Orlando Letelier, un diplomate chilien proche de Salvador Allende. Ce crime a eu de sérieuses retombées sur les relations entre le Chili et les États-Unis, et des répercussions pour tous les États du système Condor. La toute nouvelle administration, celle de Jimmy Carter a fait pression sur le régime chilien (et d’autres) pour qu’un frein soit mis à cette politique de répression, et elle a réduit l’aide militaire vers les dictatures refusant de coopérer.

Le second facteur de rupture est venu des tensions entre le Chili et l’Argentine qui se sont aggravées en 1977, lorsque ces États se sont de nouveau disputé le contrôle du canal de Beagle, à l’extrême sud du continent. Ce conflit, qui a failli déclencher une guerre ouverte, a également été utilisé par d’autres États pour ressortir de vieux griefs contre les deux pays concernés. La médiation du Vatican a permis d’éviter un conflit direct, mais les relations diplomatiques des dictatures militaires en sont sorties irrémédiablement affaiblies.

La rupture du pacte officiel n’a pour autant pas mis fin à la collaboration entre les polices politiques de tous ces régimes. Elles continuaient d’emprisonner, massacrer, torturer et échanger des prisonniers jusqu’au début des années 1980. Au total, la répression de ces régimes a tué entre 30 000 et 60 000 personnes— même si ce total reste difficile à quantifier, car on ne sait toujours pas où se trouve la dernière demeure des victimes.

Justice ?

Au fil des ans, de nombreux procès liés aux crimes de l’Opération Condor se sont déroulés, la plupart en Amérique latine. Dès 1978, des poursuites ont été engagées aux États-Unis contre l’agent de la DINA Michael Townley, né aux États-Unis, pour avoir organisé l’attentat contre Orlando Letelier avec l’aide de terroristes cubains anti-castristes.

Jusqu’à présent, l’Italie est le seul pays en dehors des Amériques à avoir mené à son terme, jusqu’à sa plus haute juridiction, un procès très directement lié à Condor.

Des familles montrent les photos de gens disparus pendant l’Opération Condor, à Santiago au Chili 2004 Photograph : Ian Salas/EPA

Des familles montrent les photos de gens disparus pendant l’Opération Condor, à Santiago au Chili 2004 Photograph : Ian Salas/EPA

Mais la justice s’est montrée défaillante. De nombreux bourreaux sont morts sans avoir jamais payé pour leurs crimes, il est vrai aussi, qu’en raison de la faiblesse des transitions démocratiques dans l’Amérique latine des années 1980 – de nombreux officiers de carrière sont restés en poste même après la fin des dictatures militaires. D’autres sont partis à l’étranger pour échapper à la justice.

De même, personne n’a jamais eu à répondre des accusations pour avoir encouragé et financé des coups d’État depuis l’étranger, pour avoir cautionné des milliers de meurtres et pour voir échangé des faveurs avec les dictateurs pour services rendus à l’Occident. Un seul nom pourrait les représenter tous : Henry Kissinger, prix Nobel de la Paix en décembre 1973, après qu’il ait méticuleusement organisé l’effondrement du Chili d’Allende et créé les conditions d’un coup d’état qui a coûté la vie à des milliers d’innocents.

Dans ce contexte, le procès italien concernant les crimes de l’Opération Condor ne représente qu’une goutte d’eau dans l’océan des victimes à qui on ne rendra jamais la justice qu’elles méritent. Pourtant, dans ce contexte tragique, le procès italien revêt une importance cruciale dans un sens.

En effet, la condamnation de Jorge Néstor Troccoli constitue une première pour un tortionnaire arrêté, jugé et reconnu coupable en Italie. On peut espérer que sa condamnation sera le point de départ de nouveaux procès contre d’autres tortionnaires qui vivent aujourd’hui en toute tranquillité dans notre pays, loin des lieux de leurs crimes.

C’est le cas de Carlos Luis Malatto, ancien militaire argentin accusé d’avoir torturé et tué des dizaines de personnes, mais qui vit aujourd’hui une retraite tranquille en Sicile. C’est aussi le cas de Don Franco Reverberi, également argentin, ancien aumônier militaire identifié par de nombreuses victimes comme étant le prêtre qui aidait les soldats lors des séances de torture. Le prêtre vit aujourd’hui (et célèbre la messe) dans un village de la province de Parme.

Certes, quarante années ont passé, mais aujourd’hui, plus que jamais, nous devons réclamer la justice que chaque victime mérite. Une telle justice ne connaît ni frontières géographiques ni frontières politiques ; et elle peut transmettre la mémoire de ce qui s’est passé au-delà de l’Amérique latine et même parmi ceux qui n’ont pas souffert de telles atrocités dans leur propre corps.

Le 9 juillet, la Cour de cassation italienne a fait un pas dans cette direction. Il faut espérer que ce procès sera le premier d’une longue série, jusqu’à ce que le mur d’impunité et d’omertà qui a trop longtemps entouré ces crimes soit enfin abattu.

Version imprimable :

AID Association Initiatives Dionysiennes

AID Association Initiatives Dionysiennes