Accueil > Ethique > Robert Badinter, une vie de justice

D’après le Nouvel Obs du 9 Février 2024

Robert Badinter, une vie de justice

Robert Badinter, une vie de justice

Par Bruno BOURGEON

vendredi 9 février 2024, par

Robert Badinter, une vie de justice

Le 09 février 2024 à 11h45 Nouvel Obs par Marie Guichoux ,

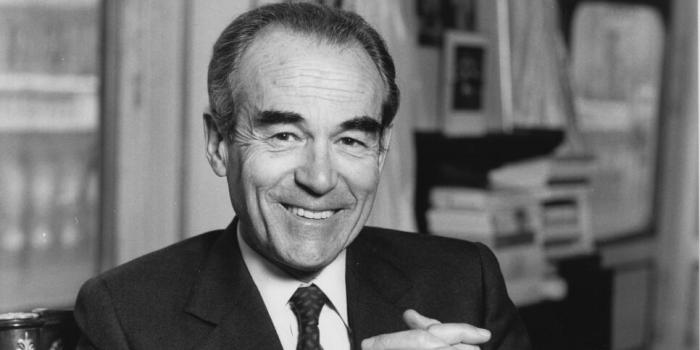

Robert Badinter (LOUIS MONIER / BRIDGEMAN IMAGES)

Robert Badinter (LOUIS MONIER / BRIDGEMAN IMAGES)

(NB : voir les autres illustrations sur le site du Nouvel Obs si vous êtes abonné)

L’abolition de la peine capitale fut son grand combat. Le droit, sa passion. Avocat, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel, il incarnait la justice. Robert Badinter est mort à l’âge de 95 ans dans la nuit de jeudi à vendredi 9 Février 2024.

Quand il défendait la vie d’un homme, la douleur déformait ses traits réguliers. Un cri prolongé sortait de sa bouche ourlée d’écume. Son visage semblait soudain peint par Munch. De ses plaidoiries contre la peine capitale, Robert Badinter sortait exsangue et livide, pressé de regagner l’hôtel de province où il avait posé sa valise en arrivant de Paris.

Là, seul avec Elisabeth, sa jeune épouse qui souvent l’accompagnait, le quadragénaire parvenait à s’apaiser. « Un jour, j’ai dit à ma femme : “Ou Mitterrand sera élu et la peine de mort sera abolie, ou il sera battu et je claquerai du cœur à l’audience.” ».

En ce mois de mars 1980, il vient de sauver de la guillotine une brute antipathique, un nommé Garceau, qui a étranglé avec un bas une collègue ayant refusé ses avances. C’est le septième homme à en réchapper depuis six ans, grâce à lui. Mais quand cessera donc cette danse macabre ?

Un an et demi plus tard en sortant du Sénat, Robert Badinter s’assoit sur la margelle du grand bassin du jardin du Luxembourg. En ce 30 septembre 1981, l’avocat devenu ministre de la Justice, qui d’habitude foule d’un pas vif et tendu les allées du parc pour regagner son domicile de la rue Guynemer, est habité « par un sentiment de paix rarement ressenti ». La France n’est plus le dernier pays d’Europe à couper des têtes.

Après les députés, les sénateurs viennent en leur âme et conscience de voter l’abolition « pure, simple et définitive » selon les mots de Victor Hugo qu’il a repris à la tribune. Quelle victoire ! Il n’a fallu qu’une poignée de jours pour un débat vieux de deux cents ans.

L’œuvre d’une vie pour celui qui vient de s’éteindre à l’âge de 95 ans dans la nuit de jeudi à ce vendredi 9 février 2023 .

Pour Badinter, ce combat était philosophique. Pour Robert, c’était une lutte intime dont il a longtemps tu l’origine. Quand venait l’heure de plaider contre la peine capitale, un mal secret lui vrillait les entrailles.

« Une douleur immense » qui « se nourrissait d’angoisses anciennes, liées à la guerre, à l’Occupation », confia-t-il pour la première fois en 2000 au « Nouvel Observateur ». Au fond de lui était tapie la culpabilité corrosive des survivants de la Shoah. Celle qui l’a accompagné tout au long de son existence.

Le drame de la rue Sainte-Catherine

Robert est né français en mars 1928 pour le plus grand bonheur de ses parents immigrés, Charlotte et Simon venus de Bessarabie (aujourd’hui partagée entre la Moldavie et l’Ukraine). Sa mère avait 7 ans lorsqu’elle avait fui, avec les siens, la misère et les pogroms perpétrés par les tsaristes.

Bien qu’enrôlé jeune dans l’armée russe en 14-18 et formé comme ingénieur au lycée impérial de Kichinev, son père n’avait pas d’avenir dans l’Empire parce que juif. C’est la France qu’il veut comme pays.

C’est au bal des Bessarabiens de Paris que Charlotte et Simon se rencontrent, ils ont francisé leur prénom de naissance (Chifra et Samuel dans le Yiddishland), seront naturalisés et bientôt, interdiront à leurs fils, Claude et Robert de dire un mot de russe à la maison.

Quand survient l’Occupation allemande, Simon est persuadé que la France protégera ses citoyens juifs. Sa foi est telle qu’il se rend au commissariat pour y faire apposer sur ses papiers le tampon rouge « JUIF ». Mais bientôt, le commerce de pelleterie des époux est aryanisé.

Et c’est Paris qu’il faut fuir en laissant derrière soi une grand-mère affaiblie et l’oncle qui veillera sur elle. Ce dernier, dénoncé, est raflé le premier. Puis ce sera le tour de l’octogénaire, descendue sur une civière du domicile familial par des policiers français. Direction Drancy, un aller sans retour, sur ordre de René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy.

La famille Badinter s’est réfugiée à Lyon avec l’espoir de passer en Suisse. Mais ce jour de février 1943, Charlotte s’inquiète. La nuit est tombée, son mari se serait-il attardé plus que de raison au bureau d’assistance de l’Union générale des Israélites de France ? Elle envoie Robert qui va sur ses 15 ans le chercher.

Arrivé au numéro 12 de la rue Sainte-Catherine, par la porte du local entrebâillée, l’adolescent entrevoit des visages frappés de terreur. A peine a-t-il le temps de saisir la scène qu’un Allemand en faction l’agrippe. Dans un réflexe, il se débat, dégringole l’escalier et réussit à s’enfuir.

Ce soir-là, 84 juifs, dont Simon Badinter, sont raflés par la Gestapo lyonnaise sur ordre de Klaus Barbie. Ils croupissent dans la prison de Montluc, puis sont déportés vers le camp de Sobibor au fin fond de la forêt polonaise. Robert n’a pas pu sauver son père.Des hommes, il a vu le pire.

Il va découvrir le meilleur dans une bourgade des environs de Chambéry où sa mère et lui se cachent. A Cognin, tous savent mais personne ne parlera. C’est à ces Savoyards qu’ils doivent de regagner Paris à la Libération. Sans nouvelles de Simon, Charlotte doit se battre pour récupérer leur appartement occupé par des collaborateurs. Elle saisit la justice.

Robert qui l’accompagne entre pour la première fois de sa vie dans un tribunal. Alors que leur avocat précise au président de la cour que « M. Badinter est à l’heure dans un camp de concentration en Allemagne », le magistrat cingle : « Maître, ça n’intéresse pas le tribunal ! »

Robert en sort, glacé. De Sobibor, seuls 3 hommes reviendront de l’enfer. Aucun n’est ce père admiré, qui l’avait emmené, gamin, voir Léon Blum en meeting. « Comment, après ce que j’ai vécu, imaginer que je puisse m’intéresser à autre chose que la justice ? » confiait Robert Badinter en 2012 sur France-Culture.

« Torres, mon maître »

Le quotidien est chiche avec le petit salaire de Charlotte. Mère aussi exigeante qu’exclusive, elle porte aux nues ses fils et décrète qu’ils seront professeurs agrégés des facultés. Tour à tour, Claude et Robert s’inscrivent en droit. L’aîné regimbera et, pour finir, tiendra un magasin de musique. Le cadet, lui, comblera les attentes de Charlotte.

Dès sa licence en poche, il part comme boursier pour une année à l’université Columbia, à New York. A son retour, Robert n’a qu’une envie : échapper à la tutelle maternelle. Il n’a pas encore les 25 ans requis pour passer l’agrégation ? Soit ! Il sera avocat en attendant pour gagner sa vie. Le jeune homme va trouver Henry Torrès, star du palais réputée pour sa voix de bronze.

Le vieux pénaliste séduit par l’allant du jeune Badinter est disposé à le prendre mais reste pantois quand l’arrogant lui lance : « Je vous ferai connaître ma réponse ». Maître Torres a perdu un fils à la guerre, « le petit » comme il l’appelle a perdu un père. Alors, il le prend sous son aile, lui enseigne l’œuvre de justice, la force des mots, les entrailles des hommes, le parfum des femmes et, sans succès, le plaisir de la table.

Pour le vieux lutteur d’assises, il n’y a pas plus noble combat que de sauver un homme de la guillotine : « La défense, mon petit, ça ne s’exerce pas du bout des lèvres comme une bourgeoise parle à un pauvre. C’est se dire que personne n’est jamais coupable. Un homme en a tué un autre, voilà tout. C’est un héros, un pauvre type ou un salaud, mais pas un coupable. As-tu jamais rencontré un lièvre blessé dans un champ, mon petit ? Une poule tremblante. Emmène-le loin du poteau d’exécution. Va-t’en avec lui dans les bras, vers l’horizon ».

C’est au restaurant, qu’il dispense ses conseils « ne jamais perdre le regard des jurés, petit », tout en se désespérant de la frugalité de ce fils adoptif : « Tu es maigre, petit, tu sentiras les choses avec tes nerfs ! » Quelle prescience… Au moment de se mettre à son compte et de quitter celui qu’il appellera toute sa vie « mon maître », Robert ne choisit pas le pénal.

Agrégé de droit privé, il commence au civil pour gagner sa vie et à la faveur d’une rencontre avec le réalisateur Jules Dassin, plaide ses premières affaires de droits cinématographiques. Il a aussi fait la conquête d’une comédienne en vogue, Anne Vernon, qu’il épouse.

Rossellini squatte parfois le canapé du jeune couple. Chaplin fait appel à l’avocat réputé combatif. Anne et Robert fréquentent les soirées parisiennes, montent à cheval en Touraine, skient à Val-d’Isère. La vie est légère sur fond de guerre en Algérie.

Avocat mondain

Maître Badinter n’est peut-être pas né avec une cuillère en argent dans la bouche mais il a l’élégance d’un patricien. Une silhouette élancée, des sourcils dessinés au fusain et, quand il veut bien sourire, un charme renversant. Le dimanche on le croise désormais avec le Tout-Paris au domaine de la Grille Royale, la propriété de Pierre Lazareff à Louveciennes. Le grand patron de presse tient table ouverte.

Quand ce n’est pas lui qui reçoit, c’est son ami, Marcel Bleustein-Blanchet, ancien résistant, patron de Publicis, qui accueille dans sa propriété en bord de Seine à Villennes. Parenthèses enchantées où les hommes de pouvoir, Pierre Mendès France, Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas se mêlent aux grands industriels comme Dassault accompagné de son épouse. On y écoute Raymond Aron ou Françoise Giroud.

On raffole ou l’on se méfie de Carmen Tessier qui tient la rubrique « les Potins de la commère » dans « France-Soir ». « Marcel » a donné le nom de cette reine de l’entregent au tournoi annuel de tennis qu’il organise sur sa propriété. C’est elle qui a arrangé à la fin des années 1950 le premier déjeuner entre François Mitterrand et Robert Badinter dans un restaurant parisien.

De fibre mendésiste, ce dernier, à l’heure de choisir son champion au sens médiéval du terme, se souviendra d’une partie disputée à Villennes entre deux jeunes loups de la IVe République : « Félix Gaillard jouait nettement mieux que François Mitterrand. Mais Mitterrand serait mort sur le court plutôt que de perdre. Le match a duré trois heures et demie. Et finalement, Mitterrand a gagné ».

Marcel Bleustein-Blanchet, petit gars de Barbès devenu l’inventeur de la publicité moderne, s’est attaché les conseils du fringant avocat. Flairant l’essor de la radio et précurseur des études d’opinion, « Marcel » a ses entrées à l’Elysée. Publicis s’est installé à un jet de l’Arc de Triomphe. Avec son épouse, Sophie, petite-fille du socialiste Edouard Vaillant, ils ont trois filles, Marie-Françoise, Elisabeth et Michèle.

La cadette dévore les livres, ce qui fait l’admiration de son père qui n’a pas son certificat d’études. Pour l’anniversaire de ses 12 ans, la fillette aux yeux améthyste a reçu en cadeau une miniature d’éléphant, son animal fétiche, des mains de maître Badinter de 18 ans son aîné. Une décennie plus tard, Robert dont le mariage avec Anne chavire demande la main d’Elisabeth, jeune femme affranchie et inspirée par Simone de Beauvoir.

Leur union est célébrée en toute intimité dans la propriété de Villennes. La famille que l’avocat espérait tant, s’élargit avec Judith, Benjamin et Simon. Dans ses Mémoires, Anne Vernon écrira : « Robert s’est adapté aux circonstances et s’est tourné vers un autre programme de vie ».

En 1966, Robert Badinter et Jean-Jacques Servan-Schreiber, fondateur de « l’Express ». (STF / AFP)

Chaque matin, Badinter se rend au 130, rue du Faubourg Saint-Honoré, siège du cabinet spécialisé dans le droit des Affaires qu’il a créé avec son ami Jean-Denis Bredin. « Bread and Butter », comme on les surnommait à leurs débuts au Palais de Justice, reçoivent désormais en face de l’Elysée.

Leur clientèle est prestigieuse : l’Aga Khan, les maisons Chanel, Saint Laurent, Brigitte Bardot… Sans ciller, Badinter défend aussi la société Morhange dont le talc est mis en cause dans la mort de nourrissons. Il est l’avocat du nouvel hebdomadaire « l’Express » crée par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud.

Il publie dans « le Monde » des tribunes sur le respect du contradictoire et l’Etat de droit, professeur agrégé il enseigne aussi à la faculté en province puis à la Sorbonne. Résumant cette période de sa vie, il dira : « J’étais un joyeux compère devenu avocat par hasard ».

Le tournant des assises

En 1972, Philippe Lemaire pénaliste chevronné sollicite son demi-frère Jean-Denis Bredin pour l’épauler dans un dossier difficile, « l’affaire Buffet-Bontems » du nom de deux détenus de la centrale de Clairvaux près de Troyes. Ces derniers ont raté leur évasion, se sont retranchés dans l’infirmerie prenant en otage trois personnes.

Quand la police a donné l’assaut, elle a trouvé gisant dans leur sang Nicole Comte, mère de deux enfants et le gardien Guy Girardot, tous deux égorgés. Buffet revendique son geste, Bontems nie avoir tué. La tête de Bontems, dont Lemaire assure la défense, ne tient qu’à un fil. Ils ne seront pas trop de deux pour convaincre le jury populaire de laisser une place au doute.

Bredin décline : « Demande à Robert, il aime prendre la lumière ! » Abolitionniste par idéal, Badinter rêve d’un procès à sa mesure. Il est prêt à se frotter aux assises et il connaît le fonctionnement des médias. En septembre, le fourgon transportant les accusés au palais de justice est assailli par les cris de colère de centaines de Troyens « Assassins ! » « A mort ! »

.

Il y a 50 ans dans « l’Obs » : Roger Bontems guillotiné sans avoir tué, « image abjecte d’une société » (https://www.nouvelobs.com/societe/20221127.OBS66446/il-y-a-50-ans-dans-l-obs-roger-bontems-guillotine-sans-avoir-tue-image-abjecte-d-une-societe.html)

Les jurés dans leur box découvrent l’esprit froid et paranoïaque de Buffet et le visage ingrat de Bontems, homme effacé et affligé d’une myopie. Le premier réclame la mort pour lui-même, « sinon, dit-il, je recommencerai ». Mais il charge Bontems. C’est l’instant redouté. Badinter a beau dénoncer une instruction à charge, il échoue à convaincre. La sentence tombe : la mort. Georges Pompidou refuse la grâce présidentielle.

Robert Badinter et Philippe Lemaire sortent de l’Elysée le 14 novembre 1972 après avoir été reçus par Georges Pompidou, président de la République, à qui ils ont demandé la grâce de Roger Bontems, condamné à la peine capitale. (AFP)

La guillotine à l’aube, Bontems « coupé en deux » dans la cour de la prison de la Santé, la vie de Badinter bascule. Il se demande où il a failli, ressasse sa plaidoirie, pour ne pas sombrer écrit dans l’urgence « l’Exécution », un livre retentissant. « C’était ça ou le divan du psychanalyste », dévoilera-t-il plus tard.

Son erreur ? « Le fondement de ma défense avait été un principe rationnel : celui qui n’a pas tué, la justice ne peut le tuer. Mais c’est sur l’âme des juges et des jurés que j’aurais dû agir pour convaincre, sur l’irrationnel de leur pulsion de mort. Restait à trouver comment… » Le traumatisme Bontems devient le moteur de son engagement. Il part en croisade d’une manière totale, fiévreuse, obsessionnelle.

Le procès de Patrick Henry sera sa rédemption. Cinq ans plus tard, tout se rejoue – ironie du sort – à la cour d’assises de Troyes. En enfilant sa robe noire, il sait qu’il sera associé à l’assassin du « petit Philippe ». Comment peut-on défendre Patrick Henry, un salaud de 22 ans qui a enlevé un garçon de 7 ans à la sortie de l’école et l’a étranglé, quinze jours plus tard, avec un foulard ?

Qui a joué avec les nerfs des parents et déclaré en sortant d’une première garde à vue qu’il faudrait tuer les assassins d’enfants alors qu’il cachait Philippe encore en vie ? De tous les avocats du département un seul a accepté, en vertu de ses valeurs chrétiennes, de défendre l’accusé. Courageux bâtonnier Bocquillon, qui a aussitôt appelé son confrère parisien.

Le procès s’ouvre le 18 janvier 1977. Dans le prétoire, le vieux plaideur Bocquillon tremble en adressant ses mots aux jurés : « Vous êtes les derniers dépositaires de l’immense intérêt que peut représenter une vie humaine ». Puis, vient le tour de l’avocat parisien. Badinter se lève, plonge ses yeux dans ceux des jurés, silencieux.

Désignant de l’index Patrick Henry dans son box, il se lance : « L’avocat général vous demande de l’expédier avec un certificat “bon à exécuter”. Il y a des siècles que l’on dit cela, qu’on le répète, ce n’est pas vrai. On a guillotiné Ranucci [Christian Ranucci a été exécuté en 1976 pour le meurtre d’une fillette de 8 ans, NDLR] et il y a eu un autre crime de sang sur enfant ».

Il enchaîne : « Et s’il y a un endroit où l’on ne peut pas croire à l’exemplarité de la peine de mort, eh bien ! c’est ici. Où habitait Patrick Henry quand Buffet et Bontems ont été condamnés à mort ? A Troyes ! » Son éloquence est âpre, violente, précise. Hors de lui, comme en transe, Badinter ne défend pas Henry, il fait le procès de la guillotine.

Il renvoie les jurés à leur responsabilité « Vous allez voter maintenant. C’est vous et vous seuls, et chacun de vos votes est acquis pour toujours. Et puis il y aura un autre crime affreux. Et puis vous y penserez. Et puis il y aura l’abolition. Vous direz à vos enfants que vous avez condamné un homme à mort, même un tueur d’enfant, et vous verrez leurs regards ».

Les jurés voteront les circonstances atténuantes alors qu’il n’y en a aucune, seul moyen juridique d’éviter la peine capitale. De cette plaidoirie, le chroniqueur du « Monde » écrira qu’elle était un « périple forcé dans la conscience humaine ». Défenseur des droits de l’homme et lui-même grand pénaliste, Henri Leclerc, saluera « un chef-d’œuvre inégalable de défense ».

Badinter détrône les grandes voix abolitionnistes de l’époque, Albert Naud, Emile Pollak, et éclipse ses confrères. Mais pour la majorité des Français partisans de la guillotine, il est « l’avocat des assassins » et le destinataire d’une haine aux relents antisémites.

Pour tenir la peur à distance de leurs enfants, « Madame Poubelle » où s’entassent les courriers menaçants devient un personnage à part entière chez les Badinter. Au printemps 1976, une bombe artisanale explose sur le palier de l’appartement familial ne provoquant heureusement que des dégâts matériels.

Mitterrand, une amitié singulière

Depuis longtemps, l’agrégé de droit et enseignant a un pied en politique. Il a adhéré à la Ligue pour le Combat républicain, initiée par François Mitterrand au retour de De Gaulle au pouvoir. L’affaire du « faux attentat » du jardin de l’Observatoire en 1959 entache la réputation de Mitterrand.

L’avocat distille ses conseils en toute discrétion comme en témoigne la suite, le parquet poursuit l’ancien ministre de la IVe République pour outrage à magistrat, lui reprochant d’avoir « inventé » ce complot et mobilisé la justice en déposant plainte pour agression.

Mais quand le non-lieu sera prononcé, juste avant la présidentielle de 1981, c’est à maître Badinter qu’il sera signifié, alors que le leader socialiste avait pour avocats le bâtonnier Thorp et Roland Dumas…

Il a rallié le panache socialiste, mais sera avant tout mitterrandiste. Il n’a aucun goût pour le militantisme, les jeux d’appareil et ne sera jamais élu au suffrage direct (c’est à la faveur du suffrage indirect qu’il deviendra sénateur à 67 ans). Comment ce plaideur pétri d’humanisme peut-il être si hautain envers les gens dans la rue, se gaussent les apparatchiks du PS.

Mais une amitié profonde et singulière, ponctuée de révérence, le lie à François Mitterrand. Sur le plan intellectuel, les deux hommes se considèrent d’égal à égal. C’est d’ailleurs à Badinter que Mitterrand, après sa défaite en 1974 face à Valéry Giscard d’Estaing, confie le soin d’animer une commission de 55 personnalités avec pour objectif de publier une charte des libertés pour contrer la droite. Lors de sa publication, l’avocat, discret pendant la campagne présidentielle, apparaît sous les projecteurs à côté du premier secrétaire du PS.

« Il avait une relation très personnelle et cachottière à Mitterrand », témoigne pour « l’Obs » Roland Dumas. L’ancien résistant et ministre appartient au cercle de la famille légitime, Danielle et les deux fils Mitterrand. Robert et Elisabeth, eux, sont proches d’Anne Pingeot la jeune spécialiste de l’histoire de l’art que Mitterrand aime en secret. Ils sortent dîner ensemble, vont au théâtre. Au printemps 1974, les Badinter sont mis dans la confidence : Anne attend un enfant pour la fin de l’année.

La naissance de cette petite fille illégitime ne doit pas compromettre l’ambition du candidat. C’est au domicile des Badinter qu’aura lieu la reconnaissance officielle de Mazarine, Marie, Louise en janvier 1984, devant un notaire recommandé par Robert.

Par souci de confidentialité, Elisabeth tapera l’acte sur sa machine à écrire tandis que Robert, devenu ministre de la Justice débouchera le champagne. Ils seront les gardiens muets de ce secret d’Etat.

1981, année fantastique

« Sur l’abolition, Badinter a travaillé Mitterrand au corps. Mitterrand n’était pas intéressé par la question philosophique, c’était un abolitionniste par sentiment, l’homme le moins répressif que j’ai connu… Mais ce n’était pas un poète comme Victor Hugo, il avait des préoccupations d’homme d’Etat », raconte Roland Dumas. Dans la campagne de 1981, Badinter est chargé des négociations des grands rendez-vous télévisés du candidat.

Alors qu’à la mi-mars se prépare un « Cartes sur table » avec les finalistes du deuxième tour, Giscard et Mitterrand, Robert Badinter sait que la question sur l’abolition sera posée. Il alerte le candidat socialiste. Ce dernier le rabroue : « Laissez-moi tranquille avec votre obsession. Assez avec cette histoire de peine de mort, ça n’intéresse pas les Français ! »

Incorrigible Badinter. Fiévreux, il fait taper sur une feuille en gros caractères des citations en faveur de l’abolition tirées des textes religieux, des ouvrages d’écrivains renommés, des discours de Jaurès et Blum. Il passe rue de Bièvre et charge la secrétaire de Mitterrand de glisser cette feuille dans le dossier du candidat en espérant qu’il la lira avant l’émission.

C’est dans les tout derniers instants de « Cartes sur table » que le journaliste Alain Duhamel aborde la question de l’abolition. Mitterrand répond d’une phrase : « Dans ma conscience profonde, je suis contre la peine de mort ».

Le candidat de « la force tranquille » sait qu’il doit poser un acte fort, sitôt élu. A-t-il voulu, aussi, se délester d’un remords ? Chargé de la Justice dans le gouvernement de Guy Mollet, Mitterrand était opposé à l’indépendance de l’Algérie et sous son ministère 50 civils algériens avaient été exécutés.

Pierre Mendès France avait choisi de quitter ce gouvernement pratiquant la peine de mort. Pas lui. Comme toujours, Badinter défendra Mitterrand « Le garde des Sceaux n’avait pas sous sa gouverne les juridictions militaires, c’était directement Lacoste et le président du Conseil qui étaient maîtres de l’action judiciaire »

Pierre Mauroy, François Mitterrand et Robert Badinter en avril 1981. (GEORGES GOBET / AFP)

Le 10 mai 1981, la joie et les embrassades désordonnées règnent dans le salon rue Guynemer. Le téléphone sonne, Badinter décroche et le combiné vole de mains en mains, celles d’Hernu, Debray, Fabius… Au bout du fil, le vainqueur, encore à Château-Chinon, veut avoir un mot pour chacun avant de remonter sur Paris.

« Nous avions tous un bonheur, un goût d’adolescence retrouvée », aimait à se souvenir Badinter. La troupe file ensuite vers le siège du PS. Pas Robert, il préfère aller danser place de la Bastille avec sa fille aînée, jusqu’à ce que l’orage les oblige à rentrer.

Après la dissolution de l’Assemblée, le président veut des professionnels de la politique au gouvernement pour s’assurer une large victoire aux législatives. Badinter n’est pas du premier gouvernement Mauroy, seul le ministère de la Justice l’intéresse et il se trouve que Mitterrand l’a déjà promis à son ami, le radical de gauche Maurice Faure, qui devient garde des Sceaux.

Mais ce n’est qu’un intermède et Robert Badinter lui succède le 23 juin 1981. Dès le mois suivant, il sollicite une entrevue avec le nouveau chef de l’Etat. Les réformes engagées congestionnent le calendrier parlementaire de la rentrée, or huit condamnés à mort attendent dans les prisons. « Il ne faut pas que le président devienne une machine à gracier », argumente-t-il.

L’abolition doit passer avant la rentrée judiciaire du 1er octobre. Gaston Defferre, place Beauvau, est le plus circonspect. Mais François Mitterrand se range à l’avis de son garde des Sceaux et décide d’une session extraordinaire en septembre. C’est dans la maison bretonne de ses amis, Paul Guimard et Benoîte Groult, que le nouveau ministre de la Justice peut, enfin, coucher sur une page blanche les mots qui l’habitent.

Dans la douceur de juillet, il écrit pour la postérité. Grand collectionneur de manuscrits historiques, il sait la valeur des ratures sur les originaux. « Elles racontent l’intention de l’auteur », nous avait-il expliqué lors d’une rencontre.

A la quatrième version, Badinter repose son stylo noir. Le projet de loi sur l’abolition tient en un article, un seul, qui de facto interdit toute tentative d’introduire une peine de substitution à la peine capitale. On connaît la suite…

Le 17 septembre 1981, le ministre de la Justice Robert Badinter à la tribune de l’Assemblée nationale défend l’abolition de la peine de mort. La loi sera votée le 18 septembre par 363 voix contre 117. (DOMINIQUE FAGET / AFP)

« Lepénisation des esprits »

Dans son ministère dont les fenêtres donnent sur les joailliers de la place Vendôme, l’austérité règne à tous les étages. Il ne tolère pas les dépenses inconsidérées et sa table a triste réputation.

Conseillers et fonctionnaires admirent sa hauteur de vue autant qu’ils redoutent son exigence et ses colères. Son programme est mené tambour battant, il contient des textes au moins aussi importants que l’abolition de la peine capitale.

Le mois d’août commence à peine quand trois terroristes visent à l’heure du déjeuner le restaurant de Joe Goldenberg et sèment la terreur rue des Rosiers, dans le 4e arrondissement de la capitale. Au sol gisent 6 morts et 22 blessés. L’attentat contre la communauté juive porte la marque du groupe Abou Nidal, un mouvement palestinien armé.

La France depuis le début de l’année a déjà été marquée par l’explosion d’une bombe dans le train Paris-Toulouse, d’une voiture piégée devant l’ambassade d’Irak à Paris et d’une autre devant le lycée Carnot. « En Allemagne, ils ont eu la bande à Baader, en France nous avons la bande à Badinter », tonne le général Bigeard.

Pour la droite, l’occasion est trop belle de fustiger « le laxisme » des socialistes. L’ancien ministre de l’Intérieur, Christian Bonnet, s’en prend au garde des Sceaux, grand bourgeois de gauche, juif et fortuné de surcroît, qu’il désigne comme « l’incarnation d’une certaine moisissure parisienne ». L’ambiance est putride.

Elisabeth et Robert Badinter en 1988. (BRIDGEMAN IMAGES)

Les socialistes pris de court dans la lutte contre le terrorisme, sont aussi divisés sur la délinquance. Badinter et Defferre, qui déjà s’étaient affrontés sur les contrôles d’identité, reprennent de plus belle leur querelle en place publique.

« La liberté ne se défend pas par des procédés liberticides ou elle en meurt », écrit Badinter dans une tribune publiée par « Le Matin ». Son ami président le taquine : « C’est curieux, vous n’êtes pas très populaire… » Personne ne semble avoir pris la mesure de ce qui se joue.

En mai, un cortège se forme à l’instigation d’un syndicat de policiers et marche vers la place Vendôme. Leur colère sourd depuis des mois, explose après que deux policiers ont été abattus avenue Trudaine par des individus, soupçonnés de cambriolage, qu’ils venaient d’interpeller.

Parvenus sous les fenêtres du garde des Sceaux, les manifestants scandent « Badinter assassin ! ». Dans leurs rangs, Jean-Marie Le Pen, président du Front national, se lèche les babines. A la stupeur générale, les gardes en faction devant le ministère de la Justice ôtent leur képi en signe de solidarité avec la foule. « On se battra jusqu’au dernier Dalloz ! » lance Badinter à son cabinet. Mais l’heure est grave.

Il suffit ! François Mitterrand intervient publiquement cette fois pour soutenir son garde des Sceaux. La riposte des socialistes, peu enclins jusque-là à soutenir le ministre, suit. Mais c’est véritablement Edmond Maire, le leader de la CFDT, qui réveillera les esprits en disant haut et fort de Robert Badinter qu’« il est l’honneur de la gauche ».

Fort de ce soutien, le garde des Sceaux peut réaffirmer sa conviction : « Les textes inutilement répressifs mais politiquement exploitables, je les refuserai toujours parce que ces textes impliquent le refus de la rédemption, du salut toujours possible, parce qu’ils méconnaissent l’inspiration même du message judéo-chrétien sans lequel notre civilisation serait spirituellement morte ».

Il refuse le pessimisme humain, condamne la ségrégation sociale. « Je ne crois pas que la gauche puisse jamais s’en accommoder, dit-il sauf à y laisser son âme ». Sa popularité croit alors que la gauche prend l’eau entre rigueur économique et « lepénisation des esprits » (l’expression est de lui). La droite vole vers la victoire aux législatives.

François Mitterrand se prépare à une cohabitation inédite avec pour Premier ministre Jacques Chirac. Les armes que lui confère la Constitution seront décisives pour résister à l’encerclement du donjon élyséen, aussi nomme-t-il son ami Badinter au Conseil constitutionnel. Etre le juge et le gardien des tables de la loi, placé symboliquement du moins, au-dessus du pouvoir politique, comble ce dernier.

De toutes les inconstitutionnalités durant son mandat, il en est une dont il était le plus fier. Il s’agissait de la suppression d’une phrase concédée aux nationalistes – « le peuple corse est une composante du peuple français » – au détour d’une loi.

« Cela n’avait pas de conséquence dans l’immédiat mais cela impliquait que le peuple français était une mosaïque de peuples divers. Peuples gascon, breton, alsacien… Et pourquoi pas pour ceux qui n’avaient pas d’attachement territorial, le peuple juif, le peuple musulman ? C’était changer le caractère indivisible du pays », expliquait ce républicain forcené.

Le choc Bousquet

Par deux fois, l’histoire est revenue le hanter. En 1983, Klaus Barbie caché sous une fausse identité en Amérique du Sud est exfiltré dans des conditions rocambolesques et ramené sur le sol français.

Robert Badinter comme garde des Sceaux se retrouve à décider du sort du bourreau de son père. Il choisit de faire incarcérer le « boucher de Lyon » à la prison de Montluc à Lyon, celle-là même où son père, Simon, avait été détenu avant d’être déporté.

En réunion interministérielle, il se prononce en faveur d’un procès pour « crime contre l’humanité » . Mais à titre personnel, lui et son frère Claude choisissent de ne pas se porter partie civile pour que ce moment historique se déroule sans être parasité par leur drame familial.

Pour Badinter, la justice doit faire son œuvre : mettre en lumière les atrocités commises, permettre d’entendre les témoignages des survivants et faire école auprès des jeunes générations. Le chef de la Gestapo de Lyon sera condamné à perpétuité.

Robert Badinter et Jean Daniel, cofondateur du « Nouvel Obs », le 18 janvier 1990 à Paris, France. (MARC DEVILLE/GAMMA-RAPHO)

Mais ce sont les révélations concernant les liens de François Mitterrand avec René Bousquet qui l’affecteront profondément. En 1994, la publication du livre de Pierre Péan intitulé « Une jeunesse française » est une déflagration.

On savait que Mitterrand avait été maréchaliste avant de s’illustrer dans la Résistance, mais on découvre qu’il a continué à fréquenter l’organisateur en chef de la rafle du Vél’d’Hiv.

Comment se peut-il que le président déjeune avec le secrétaire général de la police sous Vichy qui a donné l’ordre aux policiers et gendarmes français de procéder à 13000 arrestations dont celles de 4115 enfants en juillet 1942 ! Moins de 100 survivants reviendront des camps.

A la lecture des premiers extraits du livre parus dans la presse, Robert Badinter est livide, sonné. Mais il ne dit rien. Rien non plus sur Mitterrand qui assume ses liens étroits avec Bousquet quand Péan le questionne « C’était un homme d’une carrure exceptionnelle. Je l’ai trouvé plutôt sympathique, direct, presque brutal. Je le voyais avec plaisir ».

Il écrit une lettre à François Mitterrand, puis a un entretien avec lui sur Bousquet. Invité sur le plateau de Bernard Pivot un an après la disparition du président socialiste, Robert Badinter laisse tomber « C’était un ami. C’était lui, c’est moi, et maintenant, c’est un rapport à un ami mort. Ce n’est pas à moi de jouer les procureurs de vertu ». Pas un mot de plus.

S’est-il reproché sa loyauté, frisant la dévotion, envers son ami ? Badinter ne laisse pas percer ses sentiments. Mais il est hanté et il fera longtemps après des recherches dans les archives, espérant retrouver la trace d’un témoin pour savoir quand Bousquet avait rencontré Mitterrand pour la première fois. Quand on l’interrogeait, il se disait « convaincu qu’à Vichy, Bousquet et Mitterrand ne se fréquentaient pas ».

Etait-il arrivé à cette conclusion par déduction ? Il avait confié, un jour, à un proche : « C’est impossible à savoir, il ne reste plus aucun témoin ». Robert Badinter n’a jamais non plus dévoilé la teneur de sa lettre à Mitterrand et de leur entretien en tête à tête. Il a emporté avec lui ce secret douloureux.

L’homme-monument

L’âge venu, il veillait à se tenir toujours droit. Il était pour les Français le sage de la République. Ses propos ciselés avec précision faisaient office de jugement. Sa voix sollicitée dans les moments de troubles s’élevait contre le négationnisme, l’antisémitisme, la violence. Sollicité par les médias, il intervenait aussi bien sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne que sur l’euthanasie.

De sa personne émanait une austérité rugueuse. Les Français aimaient Simone Veil ; ils admiraient Robert Badinter. Il avait refusé la Légion d’honneur mais aurait voulu enfiler l’habit vert de l’académicien.

Il n’a jamais eu l’ambition d’accéder à l’Elysée mais a rêvé de siéger à la Cour pénale internationale. Pour y parvenir, il lui aurait fallu s’en ouvrir au président Chirac mais son orgueil lui interdisait de quémander…

Il ne comptait pas écrire ses Mémoires, ses livres et essais suffisaient à écrire sa légende. Du naufrage de la vieillesse, il gardait pour lui les mélancolies. La seule, confessée sans réserve, le ramenait sur les pentes neigeuses qu’encore septuagénaire, il dévalait à ski : « Je me sentais voler dans ces moments-là ! »

Mais ajoutait-il aussitôt, « c’est un grand privilège dans la vie que d’avoir une cause, de la voir triompher et de savoir qu’on n’y est pas étranger ». Des fenêtres de son bureau, rue Guynemer, il pouvait contempler les allées verdoyantes qu’il avait si souvent parcourues. Le jardin du Luxembourg ne verra plus passer l’homme-monument.

Version imprimable :

AID Association Initiatives Dionysiennes

AID Association Initiatives Dionysiennes